Chemie

- Details

- Zugriffe: 23856

Name: Pauline Kircher, 06-2017

Kunststoffe I: Allgemeines und die radikalische Polymerisation

Allgemeines:

- Kunststoffe bestehen aus langkettigen Kohlenwasserstoffen

- sie bestehen aus langen,ineinander verschlungenen Molekkülketten (=Polymere)

- aufgrund der Größe der einzelnen Moleküle spricht man von Makromolekülen

- Makromoleküle setzen sich aus wiederholenden Grundeinheiten,den Monomeren, zusammen

- ein Monomer ist ein Einzelbaustein

- Polymere sind Makromoleküle, bestehend aus vielen durch Atombindungen verknüpften Monomeren

- Polymere haben eine geringe Dichte,schlechte Leitfähigkeit für Wärme und Strom, jedoch ein hohe Beständigkeit gegen Säuren und Laugen

- Kunststoffe sind sehr lange haltbar, schmelzen oder verkohlen jedoch bei höheren Temperaturen (nicht temperaturbeständig)

- sie sind wenig kratzfest und oft brüchig

- Kunststoffe neigen zur elektrostatischen Aufladung

Einteilung der Kunststoffe nach Eigenschaften:

- a) Thermoplaste

- b) Duroplaste

- c) Elastomere

a) Thermoplaste

- die Thermoplaste sind bei Hitze verformbar, schwer entzündbar und geruchs- und geschmacksneutral

- die Polymere der Thermoplaste sind lang und linear und wenig verzweigt

- die Moleküle sind parallel angeordnet oder liegen als Knäul vor

- die Polymerketten sind nicht alle identisch, weswegen verschiedene Atomgewichte und zugleich auch unterschiedliche Wechselwirkungen der Atome untereinander vorliegen

-die Folge sind unterschiedliche Siede- und Schmelzpunkte bei den Polymerketten, weshalb man auch eher von Siede- und Schmelzbereichen spricht

- die Polymerketten werden beim Schmelzen nicht verändert, da nach der Abkühlung der gleiche Kunststoff vorliegt, nur in einer anderen Form

- Beispiele: Polyethylen, Polysryrol, Polyamid

b) Duroplaste

- Duroplaste sind schwer entflammbar und, wie die Thermoplaste, geruchs- und geschmacksneutral

- sie schmelzen nicht und werden auch bei hohen Temperaturen nicht weich

- Duroplaste bleiben lange hart und spröde, bis sie verkohlen

- die Polymere der Duroplasten sind untereinander dreidimensional vernetzt, was die hohe Härte und Festigkeit erklärt

- bei Hitze bleibt die dreidimensionale Vernetzung erhalten

- es liegen Makromoleküle vor, die untereinander durch feste Atombindungen verbunden sind

- Beispiele: Phenoplast, Aminoplast

c) Elastomere

- Elastomere sind nicht schmelzbar, aber leicht entzündbar

- elastisch wie Gummi

- Elastomere nehmen schnell wieder ihre ursprüngliche Form an, können aber nicht dauerhaft verformt werden

- die Polymerketten sind zwar untereinander vernetzt und verknäult, vielmehr jedoch liegt eine weitmaschige Vernetzung vor

- zieht man an Elastomeren, werden die Polymerknäule auseinander gezogen und die Makromoleküle gleiten aneinander

- hört der Zug auf, so verknäulen die Moleküle wieder in ihre ursprüngliche Form

- Beispiele: Polyurethan, Polyester (Kunstfasern)

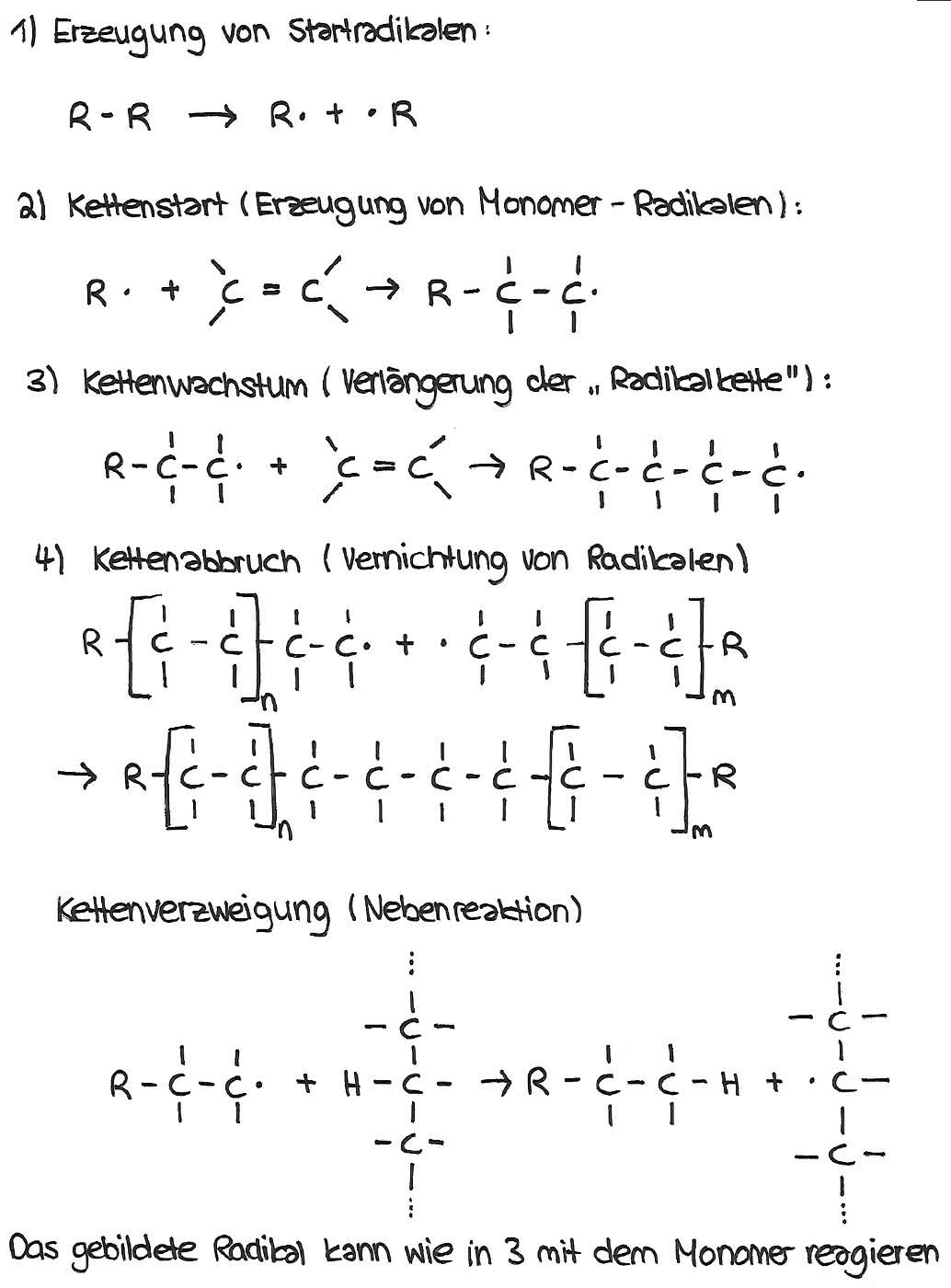

Radikalische Polymerisation

Die radikalische Substitution ist einer von vier Mechanismen, wwie Kinststoffe im Labor gebildet werden können.

Die Polymerisation muss durch Startmoleküle in Gang gesetzt werden:

1) im Fall der radikalischen Polymerisation: Bildung eines Radikals

2) Kettenstart: Ein Radikal spaltet die Doppelbindung eines Monomermoleküls auf, wobei ein verlängerstes Radikal entsteht.

3) Kettenwachstum: Dieses Radikal reagiert mit einem weiteren Monomermolekül unter Kettenverlängerung.

4) Kettenabbruch: Diese Reaktion setzt sich so lange fort, bis zwei Radikale miteinander reagieren und somit einen Kettenabbruch bewirken.

- die radikalische Polymerisation wird hauptsächlich für die Herstellung billigere Kunststoffe wie z.B. PVC (Polyvinylchlorid) oder PE (Polyethylen) eingesetzt.

- Organische Chemie: Kunststoffe im Vergleich: Thermoplaste

- Organische Chemie: Lactose

- organische Chemie: Löslichkeit von organischen Verbindungen (polare und apolare Lösungsmittel)

- Organische Chemie: Mechanismus Veresterung

- Organische Chemie: mehrwertige Alkohole (Alkanole)

- Organische Chemie: Methan

- Organische Chemie: Nachweis von Proteinen (Ninhydrin-Reaktion)

- Organische Chemie: Nachweise für ungesättige Fettsäuren

- Organische Chemie: Nitril als wichtiger Kunststoff

- Organische Chemie: Nomenklatur und Benennung von organischen Kohlenwasserstoffen

- Organische Chemie: Nukleophile Addition

- Organische Chemie: Nukleophile Substitution

- Organische Chemie: Optische Aktivität

- Organische Chemie: Oxidation und Reduktion von Aldehyden

- Organische Chemie: Oxidation von Alkoholen

- Organische Chemie: Oxidation von Glucose mit Methylenblau (blaues Wunder)

- Organische Chemie: Pektine

- Organische Chemie: Petrochemie

- Organische Chemie: Plexiglas als Kunststoff

- Organische Chemie: Polare und apolare Lösungsmittel und Lösungmitteleigenschaften (!)

- Organische Chemie: Polykondensation von Nylon

- Organische Chemie: Polysaccharide

- Organische Chemie: Propan

- Organische Chemie: Radikalische Substitution

- Organische Chemie: Reaktionsmechanismen der organischen Chemie (Übersicht)

- Organische Chemie: Redoxreaktionen und Oxidationszahlen bei organischen Verbindungen

- Organische Chemie: Saccharose

- Organische Chemie: Schmelz- und Siedebereiche von Fetten und Ölen

- Organische Chemie: Schmelz- und Siedepunkte von Alkanen und Alkenen

- Organische Chemie: Schmerzmittel

- Organische Chemie: Spiegelbildisomerie (Stereoisomerie)

- Organische Chemie: Stärke (Amylose und Amylopektin)

- Organische Chemie: Struktur- und Eigenschaftsbeziehungen bei organischen Kohlenwasserstoffen

- Organische Chemie: Tenside

- Organische Chemie: Titration von Glycin

- Organische Chemie: Typen von Carbonsäuren

- Organische Chemie: Verbrennung von Alkanen und CO2-Emission

- Organische Chemie: Vergleich von Siedepunkten bei Alkanen, Alkanolen, Aldehyden und Carbonsäuren

- Organische Chemie: Verseifung

- Organische Chemie: Viskosität

- Organische Chemie: Was ist Organische Chemie?

- Organische Chemie: Zusammensetzung von Waschmitteln

- Organische Chemie: Zusammensetzung von Waschmitteln und deren Funktion

- Organische Chemie: Zwischenmolekulare Kräfte und Anziehungskräfte zwischen Molekülen

- Physikalische Chemie: Die Grundlagen der Thermodynamik